Technische Nothilfe

Gegründet wurde die Technische Nothilfe unter der Bezeichnung Technische Anstalt (TA) im Januar 1919 vom Pionierleutnant Otto Lummitzsch. Die ab September 1919 von Reichswehrminister Gustav Noske benannte Technische Nothilfe war eine reichsweite Organisation freiwilliger Helfer , die in der Weimarer Republik zunächst die technische Daseinsvorsorge aufrecht hielt. Die TN bzw. TeNo half dort aus, wo Not durch bestreikte wichtige Betriebe entstand. Dies betraf in erster Linie Strom-, Gas - und Wasserwerke. Die TeNo bereitete sich im Laufe der kommenden Jahre in zunehmendem Maße auf luftschutzrelevante Probleme vor, so daß diese nach der Machtergreifung im Rahmen des Sicherheits - und Hilfsdienstes eingesetzt werden konnten. Fast Gleichzeitig war der Gründer Otto Lummitzsch wegen seiner halbjüdischen Frau nicht mehr genehm und wurde durch Hans Weinreich ersetzt. 1936 erhielt die Technische Nothilfe den Status einer Hilfspolizei. Von 1943 bis Kriegsende befehligte Willy Schmelcher die TN. 1945 wurde die Technische Nothilfe durch die Alliierten aufgelöst.

1950 nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gründete Otto Lummitzsch das Technische Hilfswerk bekannt unter der Abkürzung THW. Die Schwerpunkte lagen im Bereich Katastrophen - und Zivilschutz. Das THW ist nun dem Bundesministerium des Innern zugeordnet und hilft in fast allen Bereichen wenn Not am Mann ist

Organisation Todt (OT)

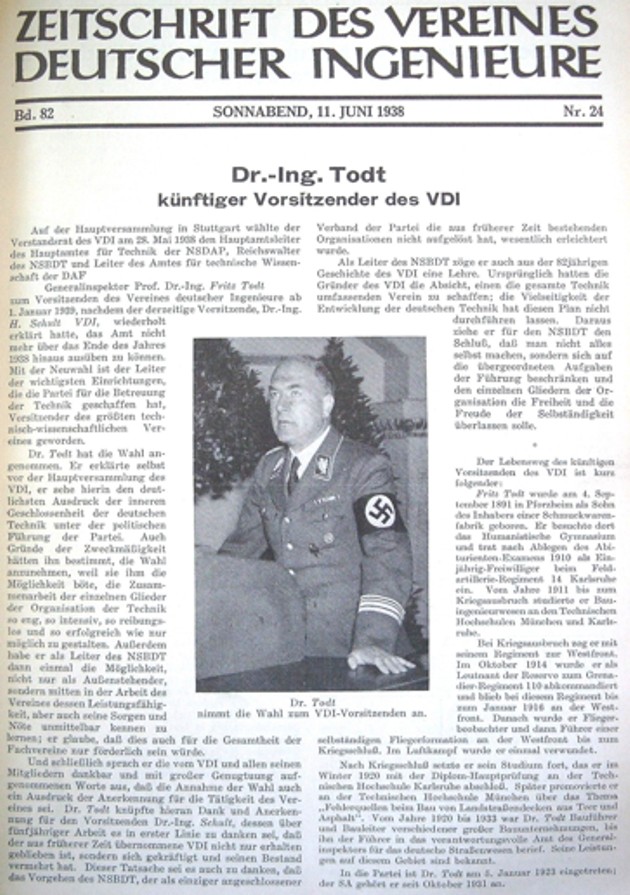

Die 1938 gegründete Organisation Todt wurde nach Dr.Ing. Fritz Todt benannt. Todt wurde noch im gleichen Jahr mit der Planung und der Leitung des Bauprogramm Atlantikwall beauftragt. Im Jahr 1940 wurde Todt zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition ernannt, war aber gleichzeitig u.a. Generalinspekteur für Wasser und Energie. Fritz Todt organisierte eine dynamisch funktionelle Organisation, die in der Lage war, abgestimmte und ständig der Rationalisierung unterworfene Baumaßnahmen zu planen und zu leiten. Hierbei lag ein Schwerpunkt der Organisationsgestaltung darin, Fehlerquellen weitgehendst aufzudecken und zu eliminieren.

Dr.Ing. Fritz Todt: Geboren am 4.9.1891 in Pforzheim, Studium 1911 - 1914 an der TH in Karlsruhe, Abschluß des Studium mit Diplomexamen 1919, Praktische Erfahrung als Bauarbeiter bis 1920, danach Bauleiter und Geschäftsführer, ab 1923 NSDAP Mitglied, ab 1931 SA Mitglied, ab 1932 Leiter der Fachgruppe Bauingenieure, Leiter Kampfbund Deutscher Architekten,

1934 Zusammenlegung des Kampfbundes, Amt für Technik und NS Bund deutscher Technik unter Todt´s Führung, Fritz Todt verstarb am 8.2.1942 durch einen Flugzeugabsturz bei Rastenburg

Nach dem Tod von Todt übernahm Albert Speer die Leitung der Organisation wie auch die Positionen die Fritz Todt inne hatte. Unter Speer entstand die Verbindung von Wehrmacht und ziviler Bauwirtschaft. 1943 organisierte Speer die OT noch einmal um. Ab dieser Zeit führten die KFZ- Kennzeichen der Organisation Todt reichsweit die Buchstaben OT. Die Leitung der über 57000 OT - Angestellten übernahm nun das Amt Bau - OT in Berlin. Im gesamten Ruhrgebiet war die Einsatzgruppe "Hansa" mit Sitz in Essen für den Bau von wichtigen Bunkern und Stollen zuständig. Für den Bau von Luftschutzanlagen schloß die OT mit Firmen Rahmenverträge mit kompletter Kostenübernahme ab.

OT Hierarchie:

1. Chef der OT 2. OT-Einsatzgruppenleiter I 3. OT-Einsatzgruppenleiter II 4. OT-Hauptbauleiter 5. OT-Oberbauleiter 6. OT-Bauleiter 7. OT-Hauptbauführer 8. OT-Oberbauführer 9. OT-Bauführer 10. OT-Haupttruppführer 11. OT-Obertruppführer 12. OT-Truppführer 13. OT-Obermeister 14. OT-Meister 15. OT-Vorarbeiter 16. OT-Stammarbeiter 17. OT-Arbeiter

Der Reichsluftschutzbund

Im April 1933 wurde der Reichsluftschutzbund (RLB) unter Hermann Göring gegründet. Hierbei wurden mehrere Vereine vereinigt, die sich mit dem Thema Luftschutz befassten. Weil der Reichsluftschutzbund auch als Organisationsbestandteil des Reichsluftfahrtministeriums eingegliedert wurde, konnte der Luftschutz ab diesem Zeitpunkt forciert werden. So war es auch nicht verwunderlich, daß nur Generale der Luftwaffe Präsidenten des RLB wurden.

Das Mitgliedsverzeichnis wies 1939 13,5 Millionen RLB- Mitglieder aus. Zur Information der Mitglieder diente Die Sirene die im ehem. Ullstein Verlag, von 1933 bis 1944 Deutscher Verlag erschien In ca. 75000 Dienststellen waren ca. 820.000 Amtsträger tätig. Der RLB wurde mit dem Krieg zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die NSDAP übernahm 1944 den RLB mit seinen Bauberatungen. Somit hatte die Partei eine zusätzliche Möglichkeit der Einflußnahme auf zivile Personen geschaffen.

Der RLB gründete 3.800 Luftschutz - Schulen und diejenigen, die zu einer Ausbildung herangezogen wurden, konnten sich der Teilnahme wegen dem in Kraft getretenen Luftschutzgesetz vom Mai 1935, ab dem Zeitpunkt nicht mehr so ohne weiteres entziehen

Organisationsaufbau des RLB

LS - Präsidium in Berlin

Landesgruppen

Bezirksgruppen

Ortsgruppen: Ortsgruppenführer, Adjutant, Schulungsleiter, Frauensachbearbeiter, Werbeleiter

Revier -, Gemeinschaftsgruppen: Reviergruppenführer, Stellvertreter, Schulungsleiter, Frauensachbearbeiter

Untergruppen: Untergruppenführer , Stellvertreter

Blocks: Luftschutzgemeinschaftsführer (Blockwart), Stellvertreter, LS - Gemeinschafts - Feuerwehr

Häuser: Hauswart, Hauswart - Stellvertreter, 1. Hausfeuerwehrmann, 2. Hausfeuerwehrmann, Laienhelfer, Melder

Der erweiterter Selbstschutz Betriebsluftschutz war im Bereich der Ortsgruppen angesiedelt

Betriebsluftschutzleiter, Betriebsluftschutzleiter - Stellvertreter, Betriebs - Warnstelle / Telefonmelder, Betriebsordner, Betriebsfeuerwehr, Laienhelfer (Sanitäter), Reparatur - und Räumungstrupps, Gasspürer und Entgifter, Fachtrupps

Standorte der Werkluftschutz - Bezirksvertrauensstellen

Bochum, Alleestr. 110 c

Dortmund, in der Industrie - und Handelskammer

Hagen , in der Industrie - und Handelskammer

Bielefeld, in der Industrie - und Handelskammer

Siegen, Kölnerstr 4